Tempo de voltarmos agora às rapidinhas, desta vez para uma versão diferente de um jogo que já trouxe cá há alguns meses atrás. Syndicate, produto da Bullfrog desenvolvido originalmente para MS-DOS e outros computadores, foi um jogo de estratégia e acção bastante interessante para o seu tempo. Com o sucesso que alcançou, não tardaram a surgir versões para consolas, incluindo esta adaptação para a Mega Drive que vos trago hoje. Tendo em conta a complexidade da versão original, onde o uso de rato e teclado era fundamental para tirar partido de todas as suas mecânicas, fiquei naturalmente curioso em perceber como este Syndicate funcionaria num sistema de 16 bits. O resultado é surpreendente por um lado, mas também desapontante por outro. O meu exemplar deu entrada na minha colecção algures em Maio deste ano, depois de me ter sido vendido a um preço bastante convidativo por um amigo.

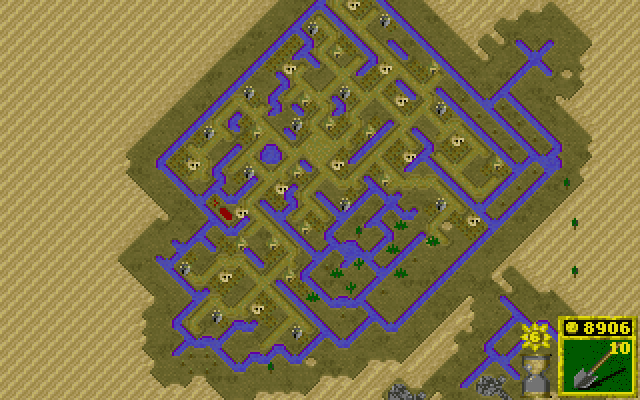

Diria mesmo que, se há jogo para a Mega Drive em que ter o manual é praticamente obrigatório, este é um deles, algo que infelizmente não aconteceu comigo. Felizmente, é relativamente fácil encontrar scans do manual na internet, o que acabou por tornar a minha vida ligeiramente mais fácil. O que mais me surpreendeu pela positiva nesta versão foi a quantidade de funcionalidades e mecânicas que transitaram do original para este formato de 16 bits. Continua a ser possível controlar um esquadrão de quatro mercenários, geri-los de forma independente e ajustar os seus níveis de adrenalina, inteligência e percepção, mantendo assim uma boa parte da componente estratégica que define a experiência de Syndicate. A vertente financeira, assim como o sistema de investigação e desenvolvimento, também marcam presença. Podemos taxar os territórios conquistados, utilizando o dinheiro não só para equipar os agentes com armas, utilitários ou implantes cibernéticos, mas também para investir em pesquisa de novo armamento ou versões melhoradas das modificações existentes. As missões, apesar de apresentarem mapas mais simples, mantêm muitos dos objectivos clássicos: assassinar agentes de facções rivais, escoltar figuras importantes, persuadir cientistas a juntarem-se ao nosso sindicato do crime, entre outros.

Onde está então o principal problema? Nos controlos, claro. Apesar de o comando de seis botões já existir há bastante tempo no mercado, Syndicate não oferece qualquer tipo de suporte para esse periférico, obrigando o jogador a recorrer ao comando tradicional de três botões, manifestamente insuficiente para a quantidade de mecânicas aqui presentes. A movimentação é feita com o direccional e, felizmente, o jogo inclui um sistema de mira automática. As personagens apanham automaticamente as armas caídas no chão sempre que passam por elas, embora também acabem por recolher aquelas que descartamos por falta de munições. O botão C serve para disparar a arma equipada, mas todas as restantes acções exigem combinações de botões. Manter o botão B pressionado e carregar para a esquerda ou direita permite seleccionar o agente activo, enquanto carregar para cima ou para baixo troca a arma equipada. Para controlar todos os agentes em simultâneo é necessário premir A e Start ao mesmo tempo. Manter o botão A pressionado em conjunto com o direccional permite ajustar os níveis de inteligência, agressividade e percepção de cada unidade. Para descartar uma arma sem munições, a combinação é B e Start. Existem ainda atalhos para activar comportamentos pré-definidos, como Panic Mode, Guard Mode ou Sleep Mode. Como se pode facilmente perceber, o esquema de controlo é extremamente complexo e, aliado a um jogo já de si bastante exigente, contribui para uma curva de aprendizagem ainda mais íngreme. A navegação nos menus também não é particularmente intuitiva, o que não ajuda.

No capítulo audiovisual, esta versão para Mega Drive fica alguns bons furos abaixo do original MS-DOS. Apesar de conseguir preservar a atmosfera opressiva, os gráficos perdem claramente em resolução e detalhe nas sprites. A perspectiva isométrica mantém-se, bem como algumas das suas limitações, nomeadamente a impossibilidade de ver o que acontece no interior dos edifícios ou nas traseiras dos cenários, sendo apenas auxiliados por cursores que indicam a posição dos agentes fora de vista. A cena de abertura está presente, embora com menos animação e qualidade, algo perfeitamente compreensível face às limitações de armazenamento do cartucho. A banda sonora, simples e minimalista, mas eficazmente tensa, também foi adaptada, mantendo a dinâmica de alternância entre exploração e combate. Ainda assim, as músicas soam mais ríspidas do que na versão original, algo infelizmente comum em muitos jogos ocidentais da Mega Drive, e não necessariamente por limitações técnicas do sistema. Notei também a ausência de alguns efeitos sonoros.

Em suma, esta versão de Syndicate é um jogo que dificilmente consigo recomendar nos dias de hoje, sobretudo tendo em conta a facilidade com que se pode jogar a versão original de MS-DOS através de emulação em sistemas modernos. Se por um lado é impressionante ver a Bullfrog conseguir transportar a maioria das mecânicas do original para um hardware bastante mais limitado, por outro o esquema de controlos imposto torna-se um obstáculo constante à fruição do jogo. Num título já recheado de momentos desafiantes, esta camada adicional de complexidade acaba por ser pouco bem-vinda. O suporte para o comando de seis botões poderia ter mitigado alguns destes problemas, tal como uma simplificação mais assumida das mecânicas, ainda que isso implicasse sacrificar parte da identidade que tornou o Syndicate original tão marcante.