Tempo de finalmente voltar à PC Engine para mais um título obscuro, pelo menos para nós, meros ocidentais, do seu catálogo. Lançado originalmente em 1989, em exclusivo no Japão, Out Live é um dungeon crawler de temática futurista desenvolvido pela Sunsoft, os mesmos que já tinham lançado Blaster Master e que viriam mais tarde a lançar outros clássicos como Gremlins 2, Fester’s Quest ou vários jogos completamente diferentes entre si, mas todos baseados no mesmo filme do Batman, para a NES, Game Boy, Mega Drive ou mesmo esta PC Engine! Out Live, no entanto, não é um jogo tão bom quanto esses outros que mencionei. O meu exemplar foi comprado na Vinted algures em 2023, num lote de vários videojogos.

Out Live é um RPG na primeira pessoa ao estilo de dungeon crawler, com combates por turnos. Ao contrário da maioria dos jogos do género, normalmente ancorados em cenários de fantasia medieval, aqui encontramos uma abordagem futurista, na medida em que encarnamos um piloto de mechs, enfrentando outros mechs e robots inimigos. A história é bastante simples e vai-se desenrolando de forma funcional: a aventura decorre no planeta de Lafura e o nosso objectivo passa por nos tornarmos um campeão entre os guerreiros de mechs, ao mesmo tempo que tentamos descobrir o paradeiro de um amigo desaparecido. Para isso, teremos de explorar todas as cidades do planeta, enquanto nos apercebemos gradualmente de uma trama paralela envolvendo o império que governa aquele mundo, actualmente empenhado na escavação de ruínas antigas em busca de artefactos poderosos. Será que estes acontecimentos estão relacionados com o desaparecimento do nosso amigo? Veremos.

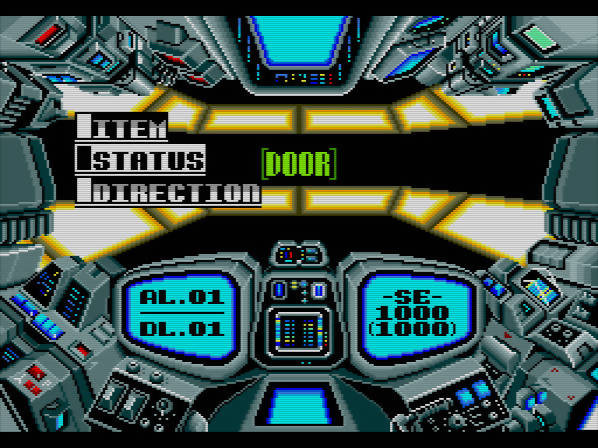

No que toca às mecânicas de jogo, Out Live revela-se algo peculiar. As batalhas são por turnos e enfrentamos sempre apenas um inimigo de cada vez. Durante o combate podemos atacar com armas de fogo, recorrer a armas secundárias de munição limitada, utilizar itens, fugir, ou consultar informações sobre o inimigo ou sobre o estado do nosso mech. Existe, no entanto, um detalhe importante a ter em conta: as cores dos corredores e dos inimigos identificam o seu elemento. Nos corredores de fogo, por exemplo, as armas de fogo são mais eficazes, mas quando enfrentamos inimigos da mesma cor estes tornam-se consideravelmente mais fortes, obrigando-nos a gerir melhor o risco de cada combate. No final de cada batalha ganhamos experiência, que é dividida entre ataque e defesa, permitindo evoluir ambas as vertentes de forma independente. A experiência de ataque aumenta não só o poder ofensivo como também a barra de vida, enquanto a experiência de defesa, que apenas é obtida sempre que sofremos dano, melhora exclusivamente os atributos defensivos.

Ao longo dos labirintos encontramos várias cidades que podemos explorar, quer para falar com outras personagens e avançar na narrativa, quer para visitar lojas onde compramos ou vendemos itens, armas, armaduras e outro equipamento para o nosso mech. A navegação nestas cidades é feita exclusivamente através de menus, algo comum em alguns RPGs da época. Um outro detalhe curioso prende-se com o sistema monetário: ao derrotar inimigos nos labirintos ganhamos pontos, para além da experiência, mas esses pontos só se convertem em dinheiro quando regressamos a uma cidade. É também nesse momento que podemos gerar uma longa password para gravar o nosso progresso.

Tal como muitos outros RPGs desta época, Out Live é um jogo simples, mas bastante repetitivo, exigindo um nível elevado de grinding, sobretudo na segunda metade da aventura. Nessa fase, é frequente sermos obrigados a evoluir bastante o nosso mech para conseguirmos sequer causar dano aos inimigos. Um outro aspecto que considerei algo irritante é o facto de os inimigos nos poderem atacar a partir de vários lados, com a câmara a rodar automaticamente na direcção do adversário antes do início do combate. Com níveis tão labirínticos, estas mudanças constantes de câmara podem ser desorientadoras. Ainda assim, e apesar destes problemas, o jogo acaba por ser relativamente generoso na sua dificuldade. Sempre que morremos, somos automaticamente enviados para a última cidade visitada, perdendo apenas os pontos acumulados desde a última incursão no labirinto. Toda a experiência obtida e o dinheiro já convertido permanecem intactos.

Visualmente, Out Live apresenta um motor gráfico bastante fluído na movimentação tridimensional dos labirintos, mas o detalhe gráfico deixa a desejar. Os corredores partilham praticamente as mesmas texturas, variando apenas na cor, e os inimigos são representados por sprites pouco detalhados e completamente estáticos, sem qualquer tipo de animação. Isto torna-se ainda mais evidente devido à repetição constante dos mesmos inimigos, diferenciados apenas por esquemas de cores distintos. Em contrapartida, a Sunsoft manteve aqui a consistência que sempre demonstrou nos seus títulos para sistemas de 8 e 16 bit no que toca à qualidade da banda sonora. É verdade que a variedade musical é reduzida, com as mesmas faixas a repetirem-se durante a exploração e os combates, mas tratam-se de composições suficientemente boas para que essa repetição não se torne demasiado cansativa.

Posto isto, Out Live é um jogo simples, com potencial para ter sido algo mais ambicioso. Um maior cuidado visual, uma narrativa mais envolvente ou uma jogabilidade mais variada seriam melhorias relativamente fáceis de imaginar. Curiosamente, a Sunsoft não abandonou esta ideia e revisitou o jogo em 1997 com um remake para a PS1, novamente lançado apenas no Japão. O seu nome é tão exagerado quanto hilariante, Out Live – Be Eliminate Yesterday, mas, ao contrário da versão PC Engine, não existe até ao momento de escrita deste artigo qualquer patch de tradução para inglês, pelo que esta reinterpretação acabará por me passar ao lado.