Tempo de voltar à Nintendo DS para aquele que foi o primeiro jogo da série The Legend of Zelda a chegar a este sistema. Lançado em 2007, na altura despertou-me bastante interesse por ser uma continuação directa de The Wind Waker (o meu Zelda preferido até à data), herdando não só o seu aspecto visual, mas também a temática de exploração marítima. Já não sei precisar quando e onde o comprei, pois já lá vão muitos anos, mas recordo-me de ter sido barato.

A aventura decorre após os acontecimentos de Wind Waker, com Link a acompanhar a capitão Tetra nas suas expedições pelos mares. Quando encontram um navio fantasma, Tetra decide explorá-lo, mas acaba raptada. Link tenta segui-la, cai ao mar e é resgatado numa ilha, onde conhece Ciela, uma fada amnésica que se torna sua companheira. A partir daí inicia-se a busca pelo navio fantasma e pela salvação de Tetra, levando-nos a explorar várias ilhas e mares.

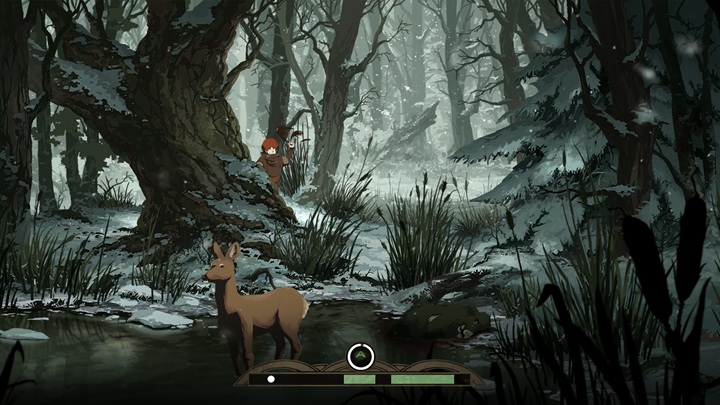

A grande particularidade de Phantom Hourglass é o sistema de controlo: tudo é feito através da stylus. O direccional e alguns botões servem apenas de atalhos, enquanto que movimentar Link ou atacar inimigos exige toques e arrastos no ecrã. Tal como noutros títulos da série, vamos coleccionando itens que nos conferem novas possibilidades: a pá para escavar, bombas, arco e flechas, entre outros. Apenas um pode estar activo de cada vez, e o seu uso depende de tocar em ícones no ecrã táctil. Percebo a intenção da Nintendo em tirar partido das funcionalidades da consola, mas senti falta de um esquema alternativo de controlos mais tradicionais. Combates contra alguns inimigos e bosses teriam beneficiado da precisão de um controlo clássico, e até a acção simples de rebolar nunca me saiu de forma satisfatória.

A exploração marítima volta a ser uma mecânica central, ainda que de forma simplificada. Já não é preciso controlar o vento, mas os controlos do barco também não me pareceram os mais agradáveis. Antes de zarpar, desenhamos no mapa a rota a seguir, que o barco percorre automaticamente. Temos no ecrã alguns ícones que representam comandos adicionais: parar ou arrancar o barco e saltar para desviar obstáculos. Tocando no ecrã permite-nos disparar o canhão na direcção pretendida, enquanto que arrastar a stylus pelo ecrã controla a câmara, mas mais uma vez a precisão nem sempre corresponde ao que se deseja. Em contrapartida, o jogo aproveita melhor outras funcionalidades da DS. Tirar notas nos mapas é algo que se revela mesmo necessário, seja para localizar tesouros ou decifrar pistas. Algumas portas e mecanismos exigem que desenhemos símbolos no ecrã, e o próprio teletransporte entre pontos do oceano é activado da mesma forma. É um uso criativo da consola que, ao contrário dos controlos, me pareceu bastante bem conseguido.

A estrutura mantém-se fiel ao que se espera de um Zelda: exploração de masmorras, obtenção de novos itens, resolução de enigmas e combate contra bosses. Mas há também particularidades que o distinguem. O Temple of the Ocean King é um grande exemplo: uma masmorra central que temos de revisitar várias vezes ao longo da aventura, indo cada vez mais fundo à medida que vamos desbloqueando novas habilidades. Temos no entanto um tempo limite para a completar, o que acaba por resultar numa maior tensão para o jogador, mas rapidamente se pode tornar algo enfadonha, visto que teremos de voltar a fazer todos os puzzles previamente resolvidos nas visitas subsequentes, embora possamos também desbloquear alguns atalhos em virtude das habilidades que vamos desbloqueando. Do lado opcional, este talvez seja dos Zelda mais recheados em termos de coleccionáveis. Para além dos habituais minijogos e itens especiais (extensões de vida ou mapas de tesouro), podemos também obter dezenas de peças cosméticas para personalizar o barco. Existe ainda um modo multijogador, que não cheguei a experimentar, pelo que não me irei alongar nesse aspecto.

Visualmente, o jogo procura replicar o estilo de Wind Waker, mas dentro das limitações técnicas da DS. No entanto os modelos poligonais simples e rudimentares tiram-lhe muito do impacto e charme que o clássico da GameCube tinha conseguido. Nesse aspecto, The Legend of Zelda: The Minish Cap acaba por ser mais conseguido, com visuais 2D caprichados dentro do mesmo estilo artístico. A banda sonora também não é das melhores da série, embora tenha alguns temas reimaginados do Wind Waker que foi bom voltar a ouvir.

No fim de contas, Phantom Hourglass foi uma experiência algo agridoce. Por um lado, foi óptimo regressar ao universo de Wind Waker, mesmo com as limitações da DS; por outro, os controlos exclusivamente por toque retiram alguma da precisão necessária em vários momentos. Ter uma alternativa mais tradicional teria sido benéfico, embora as mecânicas de tirar notas no mapa estejam muito bem conseguidas. Fico agora curioso em experimentar o sucessor, Spirit Tracks!