Tempo de voltar à série Megami Tensei para uma análise a mais um dos seus inúmeros jogos secundários. Megami Tensei Gaiden: Last Bible II foi lançado originalmente para o Game Boy clássico em 1993, com uma conversão lançada anos mais tarde para o Game Boy Color. Ao contrário do seu predecessor, este nunca chegou a ser oficialmente localizado, nem recebeu uma versão diferente para a Sega Game Gear. Apesar de possuir ambas as versões na minha colecção, optei por jogar a versão Game Boy Color com um patch de tradução feito por fãs.

A boa notícia é que este segundo Last Bible é superior ao original em muitos aspectos, a começar pela história. Para além de a aventura ser mais longa, a própria narrativa é mais interessante e simplesmente mais rica no seu conteúdo. Aqui controlamos Yuri, uma criança com um passado atribulado: pouco depois de ter nascido, o Rei de Magoku, temendo uma profecia que ditava o nascimento da reencarnação de uma entidade divina, mandou assassinar todas as crianças recém-nascidas nas povoações à sua volta (quaisquer semelhanças com o cristianismo são mera coincidência, ou não). Yuri e Larsa foram dois dos sobreviventes desse massacre, tendo sido enviados em segredo para uma pequena povoação numa floresta, habitada por bestas e monstros benevolentes que os criaram. Anos passam e, quando Yuri faz 15 anos, é tempo de explorar o mundo à sua volta, onde encontram uma sociedade mais polarizada no seu ódio a todas as bestas, fossem elas benevolentes ou não. Com o reino de Magoku uma vez mais a causar conflitos, acabamos por ser arrastados para esses mesmos confrontos, com muitas outras personagens humanas a cruzarem-se connosco, entrando e saindo do grupo à medida que a narrativa vai progredindo.

No que toca à jogabilidade, as mecânicas de base do primeiro jogo estão também aqui presentes. Este é então um JRPG de fantasia medieval, com encontros aleatórios e batalhas por turnos onde poderemos recrutar e fundir os vários monstros que vamos enfrentando. A negociação continua algo simples, com uma série de perguntas de resposta sim/não, mas a conversa é ligeiramente mais fluida do que no predecessor. Por vezes mais vale pedir a um dos nossos monstros que faça a negociação por nós, sendo esta realizada automaticamente. O auto-battle é outra mecânica recorrente e que muito jeito dá para fazer grinding contra inimigos mais fracos! Obviamente que mesmo assim é possível perder, particularmente quando lutamos contra inimigos que teimam em lançar ataques que nos deixam paralisados ou noutro estado debilitante. No entanto, mesmo que isso aconteça, não somos penalizados, já que acordamos no último inn que visitámos, com toda a gente curada e com todo o dinheiro e itens connosco.

De resto, as maiores novidades que esta sequela nos traz passam pela introdução dos ciclos lunares, onde com a Lua cheia os inimigos se tornam bem mais poderosos, bem como uma melhor gestão do inventário. Apesar de este continuar a ser algo reduzido e segregado por personagem (enquanto a versão Game Gear já tinha um inventário maior e partilhado por todos), o facto de os monstros recrutados poderem agora guardar itens, embora não os possam equipar, acaba por aliviar um pouco a gestão minuciosa do inventário que tínhamos de fazer no primeiro jogo. Comprar armas ou outro equipamento na loja tornou-se também uma experiência mais agradável, na medida em que conseguimos entender quais as personagens que podem ter tal item equipado e que melhorias aos stats eles trazem se forem efectivamente equipados.

Há ainda dois detalhes que convém mencionar, até porque não o fiz quando escrevi sobre o primeiro jogo. O primeiro é a vertente multijogador, que sinceramente me passou ao lado, mas que creio consistir em ter duas Game Boy ligadas entre si e cada jogador usar a sua party para combates com o outro. O segundo é o conteúdo pós-créditos. Tanto no primeiro Last Bible como neste segundo podemos continuar a jogar, até porque existem alguns monstros mais poderosos para combater e tentar recrutar, que por sua vez seriam certamente úteis nos confrontos multijogador. Seguramente não havia muitos RPGs nesta época com conteúdo post-game, pelo que é um detalhe que achei importante mencionar.

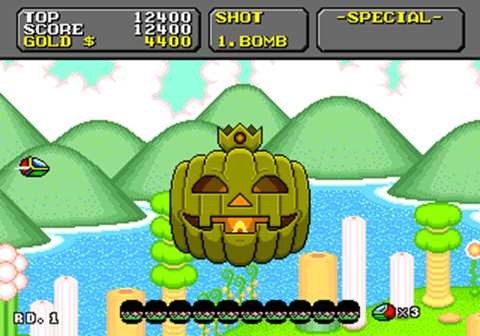

Já no que diz respeito aos audiovisuais, devo dizer que tanto a versão Game Boy original como a Game Boy Color são francamente melhores do que os seus predecessores, a começar pela banda sonora, que possui algumas músicas bastante agradáveis. A nível gráfico as melhorias são igualmente notórias: o design das cidades é mais simples mas, a meu ver, mais funcional, embora, por outro lado, as dungeons tenham sido demasiado simplificadas. Mas o ponto forte é mesmo a arte: os inimigos são bem mais interessantes neste segundo jogo, com uma direcção artística que os aproxima mais dos Megami Tensei da Super Nintendo, embora a atmosfera continue a ser muito menos depressiva no geral. No entanto, a versão Game Boy Color não traz nenhuma outra melhoria além da adição de cor aos gráficos. A versão Game Gear do primeiro Last Bible continua a ser largamente superior em detalhe gráfico.

Portanto, este segundo Last Bible revelou-se uma agradável surpresa. Não só a narrativa é mais interessante (apesar de existirem demasiadas entradas e saídas de personagens humanas que nos vão acompanhando), o jogo é também mais longo, com algumas ligeiras melhorias nas suas mecânicas e uma direcção artística mais interessante e em linha com os restantes títulos do universo Megami Tensei daquela época. Segue-se agora Majin Tensei, lançado originalmente meros meses após este jogo, outro título secundário do universo Megami Tensei e com mecânicas de jogo completamente distintas. Muito curioso com o que aí vem!