De volta à Nintendo Wii para mais um título da autoria de Goichi Suda e do seu estúdio Grasshopper Manufacture, preparem-se para uma aventura repleta de acção, humor e momentos bizarros. Já cá trouxe no passado a versão PS3 do seu predecessor e, apesar de algumas falhas notórias na jogabilidade e de certas decisões de design questionáveis, a verdade é que todo o seu humor e momentos de pura bizarrice fizeram esquecer tudo o resto. O segundo jogo permaneceu exclusivo da Wii durante muitos anos, tendo sido relançado para a Nintendo Switch (e posteriormente para outros sistemas) a partir de 2020. O meu exemplar foi comprado algures em 2014, na saudosa New Game do Maiashopping, por menos de seis euros.

O jogo coloca-nos novamente no papel de Travis Touchdown, um assassino que havia regressado à sua vida normal após os acontecimentos narrados no primeiro título. No entanto, alguém mata o seu melhor amigo e Travis, sedento de vingança, volta a juntar-se à United Assassin’s Association, já que o responsável por tal ultraje é nada mais nada menos do que o assassino que ocupa a posição número um do ranking actual. Desta vez, porém, para chegarmos ao topo teremos de eliminar cerca de cinquenta outros assassinos acima da nossa posição. Certas personagens do primeiro jogo, como a sedutora Sylvia, marcam também o seu regresso e, tal como o seu predecessor, No More Heroes 2 é ultra-violento e profundamente bizarro.

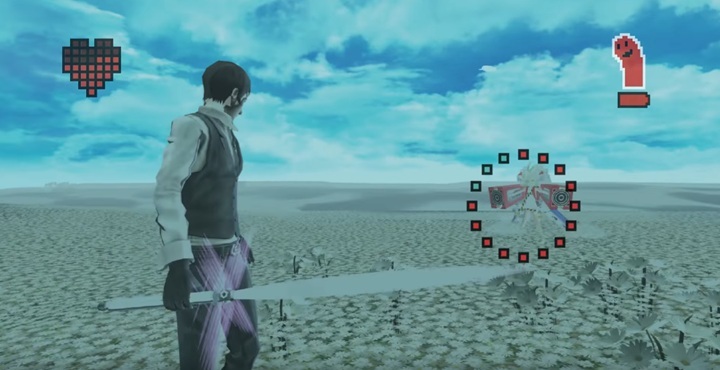

As mecânicas de combate são similares às do primeiro No More Heroes, com Travis munido de um sabre de luz que permite desferir golpes horizontais, verticais, bem como socos e pontapés. O uso do sabre (que pode também ser utilizado para deflectir projécteis inimigos) consome energia das suas baterias, que podem ser recarregadas manualmente ao abanar a arma de uma forma muito peculiar. Travis tem igualmente um fascínio pelo wrestling, e quando conseguimos atordoar os inimigos podemos executar toda uma série de suplex, que servem como finalizações particularmente brutais. Por fim, existe uma barra de “êxtase” que vai enchendo à medida que distribuímos pancada e, quando atinge o máximo, podemos activar o Dark Side Mode, onde, de forma temporária, o mundo abranda e os nossos golpes tornam-se devastadores. Sempre que finalizamos um oponente vemos também um mecanismo de slot machine a rodar e, caso surjam três símbolos iguais, é activado um power-up específico, normalmente de efeitos destrutivos. Uma pequena diferença nesta sequela é o facto de Travis poder alternar rapidamente entre diferentes sabres de luz desbloqueados, através do botão direccional.

A grande diferença desta sequela em relação ao original está no que fazemos entre as missões principais. No primeiro jogo, a cidade de Santa Destroy podia ser explorada livremente: era possível visitar lojas para comprar novo equipamento, realizar trabalhos temporários ou missões secundárias para ganhar algum dinheiro extra, e ainda visitar o dojo para treinar e melhorar a condição física. No entanto, o mundo aberto era deserto, a exploração aborrecida e conduzir a moto tinha controlos muito pouco práticos. Aqui, todo esse conteúdo opcional mantém-se, mas foi consideravelmente simplificado: todos os pontos de interesse estão agora representados como ícones num mapa, permitindo-nos aceder directamente a cada local. Já não é necessário, por exemplo, ir primeiro ao centro de emprego e depois à localização do empregador: tudo é mais directo, o que é uma melhoria significativa.

Os mini-jogos dos trabalhos temporários são tão bizarros quanto variados nas suas mecânicas, e adoptam agora um estilo visual de 8 bits, tanto nos gráficos e som como nos ecrãs de título e menus, que evocam a era inicial da Famicom / NES. Há de tudo um pouco: acção (como exterminar insectos), corridas (entrega de pizzas), puzzles, entre outros. A única excepção é o último emprego desbloqueado, “apanhar escorpiões”, que se mantém semelhante ao original. O ginásio (com um personal trainer muito sui generis) apresenta também dois mini-jogos neste estilo retro. O primeiro No More Heroes já tinha muitas referências a videojogos antigos e isso mantém-se, até porque há ainda mais conteúdo opcional no apartamento de Travis, incluindo um shmup jogável na sua consola.

Outra novidade interessante é a presença de outras personagens jogáveis, embora utilizadas apenas em algumas missões. Ambas foram introduzidas no primeiro jogo: a jovem Shinobu, única capaz de saltar, protagoniza níveis com algum platforming (infelizmente, de qualidade duvidosa), enquanto Henry é uma personagem bastante ágil cuja habilidade especial é correr a grande velocidade. Há ainda uma secção em que controlamos um robot gigante ao estilo Power Rangers, e outras em que conduzimos a moto de Travis se bem que estas últimas, curiosamente, menos interessantes do que as do jogo anterior.

Devo referir ainda que, apesar de No More Heroes 2 ter sido desenvolvido a pensar nos sensores de movimento do Wiimote e Nunchuck, há que dar mérito à Grasshopper por ter incluído suporte ao Classic Controller, que foi o modo como joguei. Sinceramente, achei que funcionava bastante bem: os botões faciais servem para golpes horizontais, verticais, socos e pontapés; o botão L faz lock-on no inimigo mais próximo (e bloqueia, caso não ataquemos); o R serve para recarregar a katana; o botão “–” activa o Dark Side Mode, enquanto o “+” pausa o jogo. Em suma, os controlos funcionam bem, embora tenhamos que aprender bem os timings dos nossos combos para ter mais sucesso. Apenas os saltos da Shinobu me causaram algumas dores de cabeça.

No que toca aos gráficos, o jogo utiliza a mesma técnica de cel-shading para representar personagens e cenários, conferindo-lhe um aspecto algo cartoon, mas tal como na prequela (e, de certa forma, também em Killer 7), a direcção artística mantém-se muito própria e coerente. É um videojogo de estética urbana e moderna, extremamente violento e repleto de referências de cariz sexual. A banda sonora é igualmente agradável, alternando entre temas rock para os momentos de maior intensidade e faixas jazz ou electrónicas para outras ocasiões. Os mini jogos em estilo 8 bits apresentam melodias chiptune muito bem conseguidas. O voice acting é competente, com o mesmo actor a regressar como voz de Travis na versão inglesa, e a narrativa mantém-se hilariante com uma narração bem conseguida no geral.

Em suma, apesar de No More Heroes 2 ter ainda algumas arestas por limar na jogabilidade (algo já característico dos jogos da Grasshopper), gostei bastante da experiência. Depois deste lançamento (que coincide temporalmente com a versão PS3 do primeiro jogo), a série entrou num hiato, sendo ressuscitada apenas em 2019 com Travis Strikes Back, os relançamentos dos dois primeiros títulos e uma nova sequela. Seguramente irei jogá-los em breve!