Tempo de voltar à Sega Mega Drive com um jogo bastante interessante que, infelizmente, nunca chegou a ser lançado na Europa, pelo menos não na sua versão original para este sistema. Já cá trouxe, no entanto, o seu remake, Assault Suit Leynos, para a Playstation 4, que acaba por ser a melhor forma que temos de o jogar actualmente. , que acaba por ser hoje a forma mais acessível de o jogar. Ainda assim, sempre nutri curiosidade pela versão Mega Drive e, por várias vezes, considerei importar o original japonês. Acabei, contudo, por encontrar recentemente na Vinted a versão norte-americana (intitulada Target Earth) e não resisti.

Este é o início de uma pequena mas marcante série da Masaya, onde controlamos um mech de combate bastante poderoso, com acesso a uma panóplia de armas e equipamento. Apesar de Target Earth nunca ter saído na Europa, a sua prequela acabou por nos chegar como Cybernator na Super Nintendo e, mais tarde, numa edição budget, como Assault Suits Valken para a PlayStation 2. Neste primeiro jogo, tomamos o controlo de uma força de defesa terrestre que tenta travar uma invasão liderada por um exército de cyborgs e humanos revoltados (por razões que o jogo vai revelando) contra o próprio planeta Terra.

Uma das primeiras coisas que salta à vista ao começar a jogar, e infelizmente não de forma positiva, são os controlos pouco intuitivos. Isto porque Target Earth foi concebido com uma lógica semelhante à de um twin stick shooter, em que o movimento do mech é independente da direcção do disparo. O problema? O comando da Mega Drive não foi desenhado para tal controlo dual, pelo que exige uma curva de aprendizagem considerável. Os botões frontais servem para disparar (A), saltar (B) e alternar entre as armas equipadas (C). A movimentação e pontaria podem operar em dois modos distintos: por defeito, o mech dispara automaticamente na direcção para onde se move (tudo controlado pelo direccional); a alternativa permite mover com os botões esquerda/direita e apontar com cima/baixo. Ambos os esquemas requerem habituação, até porque o mech demora consideravelmente a rodar a direcção de disparo, o que em plena acção complica bastante as coisas.

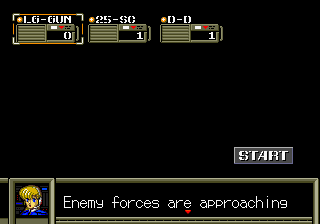

A dificuldade é elevada, e isso deve-se em grande parte à quantidade de inimigos no ecrã, muitos dos quais não hesitam em abrir fogo constante. Felizmente, existe um sistema de regeneração automática de escudos sempre que conseguimos evitar dano por alguns segundos. Aproveitar os poucos momentos de respiro para recuperar energia torna-se, por isso, parte essencial da estratégia. Nem sempre, no entanto, teremos esse luxo: algumas missões impõem limites de tempo ou têm inimigos que reaparecem indefinidamente, forçando-nos a manter o ritmo. Antes de cada missão, podemos (e devemos) personalizar o nosso loadout com armas e equipamento. No início, contamos apenas com uma metralhadora de munição ilimitada e duas armas secundárias com munição limitada. Com o progresso, desbloqueamos armamento mais poderoso e equipamento adicional: armaduras que aumentam a nossa barra de vida, escudos reforçados, ou um booster que nos permite levitar brevemente após um salto. Podemos levar até seis itens equipados, o que torna a preparação pré-missão uma decisão estratégica tão importante como a execução em campo.

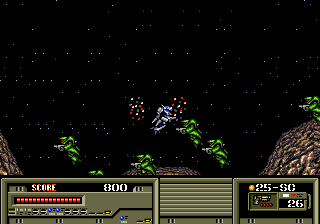

Passando para os audiovisuais, devo dizer que sou fã da direcção artística adoptada neste jogo. Apesar de não haver uma grande variedade de cenários — passando-se maioritariamente no espaço, à superfície de luas do sistema solar ou no interior de gigantescas estações espaciais, todos apresentam um bom nível de detalhe, dentro dos padrões da época. O design dos níveis é tipicamente aberto, particularmente naqueles que decorrem em ambientes de gravidade zero, o que também nos dá a flexibilidade necessária para contornar todo o fogo inimigo. O design dos níveis tende a ser relativamente aberto, sobretudo nas missões em gravidade zero, o que nos dá a flexibilidade necessária para contornar o fogo inimigo de forma mais estratégica. O design dos mechs e das restantes naves espaciais remete-nos imediatamente para animes futuristas dos anos 80, como Macross ou mesmo a série Gundam. O facto de a acção ser constantemente interrompida por comunicações rádio que vão fazendo avançar a narrativa foi, na minha opinião, uma mais-valia, já que contribui para enriquecer o enredo, algo pouco habitual em jogos de acção da época. Nada de especial a apontar aos efeitos sonoros, que cumprem bem o seu papel; quanto à banda sonora, apesar de não ser particularmente variada, as músicas são bastante agradáveis. Tendo jogado o remake da PS4 há alguns anos, foi bom reencontrar estes temas, que me soaram imediatamente familiares logo nos primeiros segundos de cada faixa.

Portanto, Target Earth revelou-se um jogo interessante, tanto pelo seu conceito como pela apresentação audiovisual. No entanto, a sua jogabilidade exigente não envelheceu da melhor forma, devido à complexidade dos controlos aliada à agressividade dos inimigos o que, em certa medida, também se aplica ao seu sucessor, Cybernator/Assault Suits Valken. Ainda assim, o remake para a PlayStation 4 acaba por ser, sem dúvida, a melhor forma de o jogar. Para além dos visuais modernizados (sem descurar as suas raízes), oferece armas e habilidades adicionais, mas é sobretudo graças ao novo esquema de controlo, que tira verdadeiro partido dos dois analógicos, que esta versão se destaca como a definitiva a experimentar.