Tempo de regressar à Nintendo Switch para falar de um lançamento particularmente interessante e que, aquando da sua chegada ao mercado em 2020, me apanhou completamente de surpresa. Aleste Collection é, como o nome indica, uma compilação de vários jogos da série, conhecida por cá também como Power Strike em alguns dos seus lançamentos ocidentais. Esta colectânea reúne todos os títulos originalmente lançados nos sistemas 8-bit da Sega, incluindo ainda um jogo inteiramente novo (GG Aleste 3), desenvolvido pela M2 propositadamente para este pacote. O meu exemplar foi comprado na Amazon japonesa, algures em Dezembro de 2022, por cerca de 25€ (mais outro tanto em portes e despesas alfandegárias, infelizmente).

Tendo em conta que já trouxe aqui no passado o Power Strike e sua sequela exclusiva do mercado europeu (e brasileiro ) para a Master System, este artigo irá focar-se nos jogos da Game Gear, assim como em todas as restantes características desta compilação, e há mesmo muito a dizer!

Começando pelo GG Aleste, este título foi lançado no Japão no final de 1991, permanecendo exclusivo dessa região. Ao contrário do Aleste da Master System, este adopta um cenário mais assumidamente futurista, levando-nos a atravessar vários níveis em pleno espaço. As mecânicas de jogo não diferem muito do habitual na série, sendo mais um shmup vertical onde disparamos com o botão 1. Ao longo dos níveis encontramos uma variedade de power ups coleccionáveis. Os do tipo P servem para aumentar o poder de fogo da arma principal, enquanto os restantes, identificados por letras diferentes, correspondem a armas especiais que funcionam em conjunto com a arma base e apresentam diversos padrões de disparo. Tal como os nossos canhões primários, também estas armas secundárias evoluem à medida que recolhemos ícones iguais.

O jogo não é particularmente castigador, pois ao perder uma vida não ficamos desprovidos de todos os power ups acumulados, sofrendo apenas um decréscimo de um nível na potência total, o que nos deixa ainda com boa margem de sobrevivência. O facto de existirem continues infinitos e de a acção sofrer diversos abrandamentos também contribui para tornar a experiência menos frustrante. Visualmente, GG Aleste não impressiona: os cenários não apresentam o mesmo nível de detalhe visto em Power Strike II na Master System, e os inimigos seguem a mesma tendência. A banda sonora, por outro lado, é bastante agradável.

GG Aleste II saiu no Japão em 1993, vendo depois um lançamento europeu no ano seguinte sob o nome Power Strike II. Importa notar, contudo, que este Power Strike II da Game Gear nada tem a ver com o da Master System, algo de que só me apercebi alguns anos mais tarde. As mecânicas de base mantêm-se, embora aqui iniciemos a acção já com uma arma especial equipada, escolhida logo antes de começar o jogo. Upgrades de dano e novas armas secundárias continuam dependentes dos respectivos power ups. A outra novidade prende-se com as bombas, de uso limitado, capazes de causar dano a todos os inimigos (e projécteis) no ecrã, disparadas com o botão 2.

Visualmente o jogo está muito mais cuidado, com cenários mais variados e detalhados, inimigos mais interessantes e bosses bem concebidos. É também um título bastante mais difícil, com padrões de movimento e disparo mais agressivos. Felizmente, os já habituais abrandamentos acabam por nos dar uma margem extra que ajuda a dançar por entre as balas. No geral, Power Strike II na Game Gear é um jogo mais exigente e frenético do que o seu antecessor.

Chegamos finalmente a GG Aleste 3, um título desenvolvido propositadamente para esta compilação. O facto de a M2 ter recrutado talento oriundo da Compile precisamente da altura em que fizeram vários shmups de renome nos anos 90, só podia significar coisas boas. A nível de mecânicas, não há grandes mudanças face aos jogos anteriores, com o mesmo sistema de power ups e armas secundárias. A diferença mais notória encontra-se na inclusão de um escudo, recebido ocasionalmente, capaz de absorver um ponto de dano. Somos, aliás, recompensados com um novo escudo a cada vinte power ups do tipo P recolhidos.

Audiovisualmente e no plano técnico, GG Aleste 3 é algo de extraordinário. Segundo a própria M2, o jogo foi desenvolvido como se de um verdadeiro título de Game Gear se tratasse, ao ponto de se ter especulado sobre um eventual lançamento em cartucho. O mais próximo de tal cenário foi a sua inclusão numa edição especial da consola Game Gear Mini. Tecnicamente, é um feito impressionante, com níveis altamente detalhados para um sistema 8-bit tão limitado como a Game Gear. Os inimigos apresentam uma grande variedade e detalhe, os bosses são gigantes e o jogo está repleto de efeitos visuais surpreendentes. Naturalmente existem abrandamentos ocasionais, muitos deles bem-vindos, e a banda sonora é francamente boa, mesmo tendo em conta as limitações do chip PSG da Game Gear.

No que diz respeito à compilação propriamente dita, o que encontramos? A verdade é que muito mais do que seria expectável. A versão Master System do Power Strike original e GG Aleste II podem ser jogados nas suas diferentes regiões. Há ainda vários extras, como scans de caixas, manuais ou outras ilustrações da série, disponíveis a qualquer momento, bem como save states e uma boa selecção de filtros gráficos. No entanto, sendo a M2 os grandes tech wizards que são, decidiram ir muito mais longe: cada jogo inclui um conjunto de opções especiais que permite, por exemplo, desactivar o slowdown nativo das versões originais, resultando em experiências potencialmente masoquistas em certos títulos. Podemos também ajustar o número de vidas iniciais, definir se as armas fazem downgrade após perdermos uma vida, activar dificuldades dinâmicas, entre outras opções que pecam apenas por serem inconsistentes, já que muitas delas estão disponíveis apenas em certos jogos.

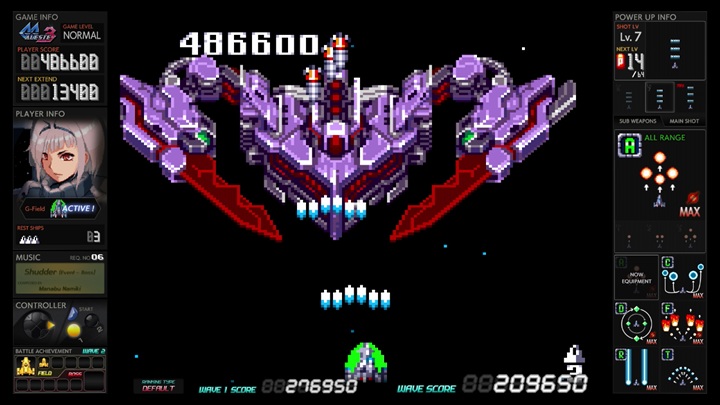

Nas extremidades do ecrã encontramos ainda uma série de widgets bastante úteis, activáveis ou desactiváveis a qualquer momento. Desde informações sobre tempos, pontuação necessária para ganhar uma vida extra, explicação do sistema de power ups, música actualmente a tocar, botões pressionados, entre vários outros dados. É certo que, no meio do caos, nem sempre conseguimos prestar-lhes atenção, mas constituem uma adição interessante. Para além disto, existe também um challenge mode, uma espécie de caravan mode semelhante ao visto noutros shmups dos anos 90, que oferece uma série de desafios curtos para cada jogo, com o objectivo de alcançar a melhor pontuação possível. Curiosamente, este modo inclui uma função de rewind sempre que perdemos uma vida, algo que gostaria de ver também nos modos principais.

Em suma, Aleste Collection é um lançamento muito sólido por parte da M2, que mais uma vez demonstra ser extremamente competente na forma como recupera jogos clássicos e lhes acrescenta funcionalidades modernas que melhoram substancialmente a experiência. GG Aleste 3, sendo um jogo inteiramente novo e de grande qualidade, já seria por si só um excelente motivo para adquirir esta colectânea. É pena que nunca tenha saído oficialmente fora do Japão, já que menus em inglês ajudariam a perceber melhor as opções oferecidas. Fica também o desejo de um eventual segundo volume. Uma compilação que reunisse os Aleste de MSX e, sobretudo, os jogos 16-bit da série, seria um verdadeiro sonho.