A trilogia original Syphon Filter é uma das mais acarinhadas da primeira consola da Sony, com o último título a chegar em 2001, já depois da Playstation 2 ter sido lançada. São jogos de acção e furtividade que, embora não alcancem a profundidade mecânica ou narrativa de Metal Gear Solid, revelam claramente a influência que este exerceu na série. O regresso demorou até 2004 e, quando finalmente aconteceu, a Sony decidiu surpreender ao transformar The Omega Strain num jogo assente sobretudo no modo cooperativo online, funcionalidade que hoje já não existe. O meu exemplar veio da saudosa GAME do Maiashopping, algures em Novembro de 2013, por cerca de 6€.

A história afasta-nos, pela primeira vez, de Gabe Logan e das restantes caras conhecidas. Em vez disso, controlamos um agente anónimo criado por nós que trabalha sob a alçada de Logan na recém-formada International Presidential Consulting Agency. A premissa mantém-se: impedir que uma nova e ainda mais letal estirpe do vírus Syphon Filter seja utilizada como arma biológica por organizações terroristas. A campanha leva-nos a diversos cenários pelos Estados Unidos, Bielorrússia, Yemen, entre outros destinos, enquanto seguimos o rasto da organização responsável por estes potenciais ataques. Apesar de simples, achei a narrativa envolvente, sobretudo pelas inúmeras cut-scenes que pontuam as missões e que ajudam a conferir ritmo e contexto ao enredo. Infelizmente, as boas notícias praticamente terminam aqui.

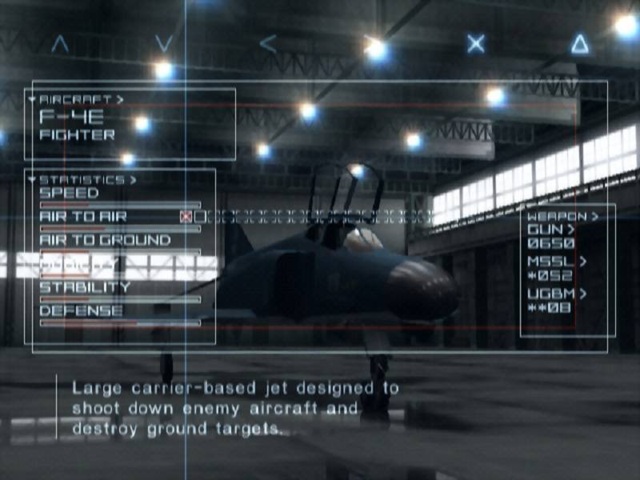

Embora o jogo tivesse sido desenhado para o cooperativo online, sempre foi possível completar a campanha a solo e totalmente offline. Criamos o nosso agente logo no início e as opções de customização são bastante numerosas, ainda que puramente estéticas, sem qualquer impacto no arsenal que podemos transportar. À medida que avançamos, o desempenho em cada missão desbloqueia novas opções cosméticas, assim como novas armas que poderemos escolher levar para cada missão.

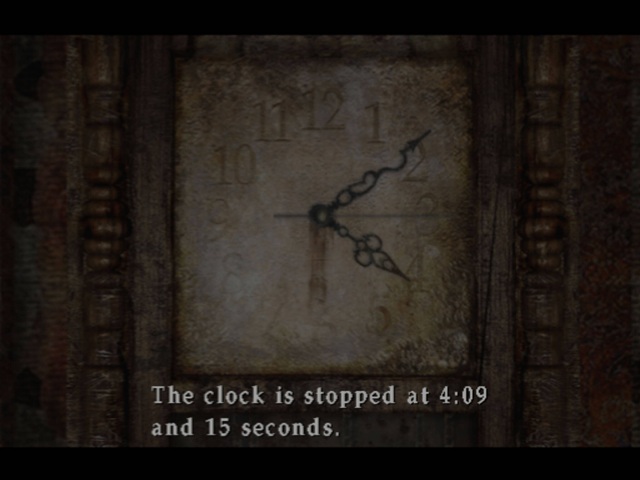

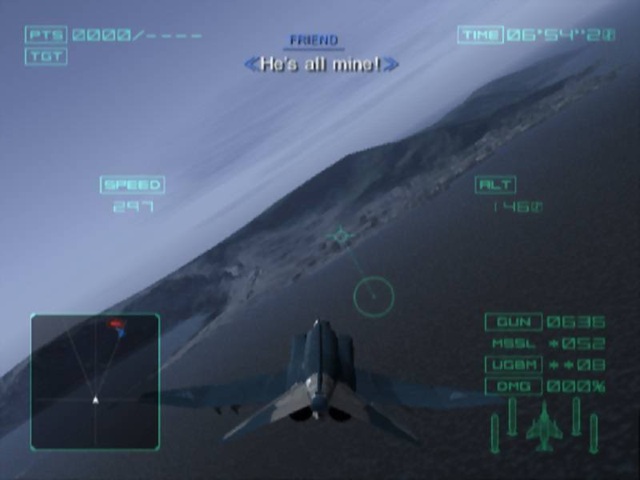

Antes de abordar a estrutura das missões, importa falar nos controlos, muito herdados da trilogia original da PS1. O movimento é feito no analógico esquerdo com uma sensação quase de tank controls, enquanto o analógico direito controla a câmara. Os botões L2 e R2 servem para movimentos laterais. O quadrado dispara a arma equipada, o X permite-nos agachar, o círculo faz-nos rebolar e o triângulo serve para interagir com objectos. O L1 activa a vista em primeira pessoa e o R1 o lock-on automático. R3 recarrega, e os botões direccionais dão acesso ao mapa e à lanterna. Já as granadas, miras telescópicas e troca de arma exigem combinações de teclas, no caso do último, select com L2 ou R2. Em 2004, quando já existiam shooters na terceira pessoa bastante aclamados, este esquema de controlo já estava claramente datado. Alternar armas em plena confusão torna-se penoso e o sistema de mira é pouco intuitivo: quando activamos o lock-on, surge uma mira que se aperta e muda gradualmente de cor, de vermelho para amarelo e por fim verde, representando a probabilidade de acerto. Só quando o verde está bem definido é que garantimos disparos certeiros. A melhor dica que posso dar é: agachar, activar o lock-on e esperar um par de segundos até a mira “fechar” antes de disparar, poupando munições.

As missões foram concebidas para serem jogadas por até quatro jogadores em simultâneo. Os níveis são grandes, algo labirínticos, e apresentam numerosos objectivos principais, secundários e até “secretos”, que vão surgindo conforme exploramos. Jogar sozinho torna tudo mais difícil, não só pela dimensão e confusão dos mapas, mas também porque os inimigos renascem constantemente. Combinando isto com um sistema de controlo e mira pesado e pouco intuitivo, vários confrontos tornam-se realmente exigentes, sobretudo se não soubermos exactamente por onde avançar. Muitos objectivos secundários, de resto, são impossíveis de completar a solo, o que nos pode confundir ainda mais e atrasar a finalização do nível em questão.

E aqui entra outro grande problema estrutural do jogo: a progressão. Subimos de ranking com cada missão e desbloqueamos equipamento adicional, armas, acessórios e customizações cosméticas. Contudo, para completar o jogo a 100% e aceder a tudo o que tem para oferecer, seria necessário cumprir todos os objectivos, incluindo os secundários, e isso é impossível sem jogarmos online cooperativamente. Para além de armas e cosméticos, desbloqueamos também documentos secretos, pequenas variações em cut-scenes e até o verdadeiro final do jogo ao completar o jogo a 100%! Uma das boas surpresas, felizmente acessível mesmo a solo, são quatro missões de bónus, totalmente integradas na narrativa principal, em que controlamos outras personagens, incluindo o próprio Gabe Logan na última. Para as desbloquear, porém, é preciso terminar determinadas missões com todos os objectivos cumpridos dentro de um tempo-limite bastante apertado, sobretudo para quem não conhece bem o nível. Por todas estas razões, dei por mim a recorrer a uma espécie de speedrun no YouTube para conseguir avançar de forma minimamente satisfatória.

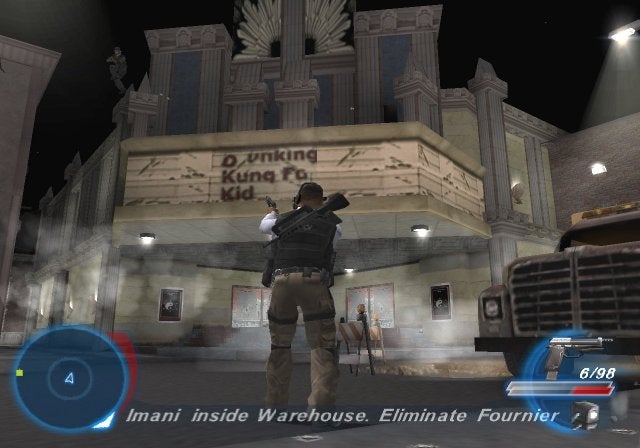

No que toca aos gráficos e ao som, Syphon Filter: The Omega Strain surpreendeu-me pela positiva. Há uma grande variedade de cenários, desde centros urbanos nos EUA ou Japão, passando por regiões remotas da Europa de Leste, palácios fortemente guardados no coração do Yémen, selvas densas em Myanmar ou até uma base subaquática. O detalhe visual é algo irregular, com algumas zonas muito bem conseguidas para um título da PS2 e outras com texturas mais pobres, mas no geral bastante competente. Efeitos de luz e partículas, como o fogo das explosões, são particularmente bem executados. O voice acting é sólido, a banda sonora orquestral funciona muito bem, e as cut-scenes são igualmente empolgantes, reforçando o tom de thriller à maneira de séries como 24. Por isso mesmo, é frustrante ver a Bend Studio ter implementado uma campanha single player tão pouco balanceada, privando os jogadores de acederem à totalidade da narrativa agora que os servidores foram encerrados.

Syphon Filter: The Omega Strain acaba por ser, para mim, uma oportunidade perdida. O sistema de controlo, já datado na altura do lançamento, revela que a série evoluiu pouco desde a PS1 nesse aspecto. Mas o maior problema reside na forma como o single player foi claramente pensado como solução secundária, resultando numa experiência desequilibrada e, muitas vezes, frustrante quando jogada sozinha, já para não mencionar a impossibilidade de desbloquearmos o final verdadeiro quando jogamos a solo. Uma pena, porque a narrativa é competente e a variedade de cenários tinha potencial para proporcionar um jogo muito mais satisfatório.