Voltando à Nintendo Switch, ficamos com mais um remake de um clássico retro, lançado originalmente na NES no início da década de 90. Por cá foi conhecido como Blue Shadow e, tendo em conta tratar-se de um jogo desenvolvido pela Natsume, passou automaticamente a estar debaixo do meu radar. Entretanto, mais de 30 anos após o lançamento original, a Inin Games acaba por publicar um remake desse mesmo jogo, desenvolvido pela Natsume actual (Natsume Atari) e Tengo Project, que já havia trabalhado em remakes similares de outros clássicos, como The Ninja Saviors ou Pocky & Rocky. O meu exemplar foi comprado algures em Setembro de 2024 numa das campanhas de “Leve 3, Pague 2” da Worten, onde cada jogo acabou por custar, no fim de contas, pouco mais de 16€.

Ora, nunca joguei o original de NES, pelo que a minha opinião incidirá apenas sobre aquilo que esta versão em particular representa. Numa primeira impressão, Shadow of the Ninja Reborn assemelha-se a muitos outros sidescrollers de acção com ninjas, super populares entre a segunda metade da década de 80 e o início dos anos 90, como Shinobi, Ninja Gaiden, The Ninja Warriors ou Ninja Spirit. E apesar de nos últimos anos ter havido um ressurgimento de jogos de acção em 2D, muitas vezes também com ninjas à mistura, a verdade é que este Shadow of the Ninja Reborn está muito mais preso aos seus controlos e mecânicas de jogo, com ninjas que não são tão “flexíveis” como eu esperaria inicialmente. Apesar de serem ágeis, na medida em que nos podemos dependurar em plataformas, escalar paredes, executar um dash curto ou mesmo flutuar no ar durante meros segundos, a forma como muitos destes movimentos são executados não é a mais natural para quem estiver habituado a jogos de acção 2D mais recentes.

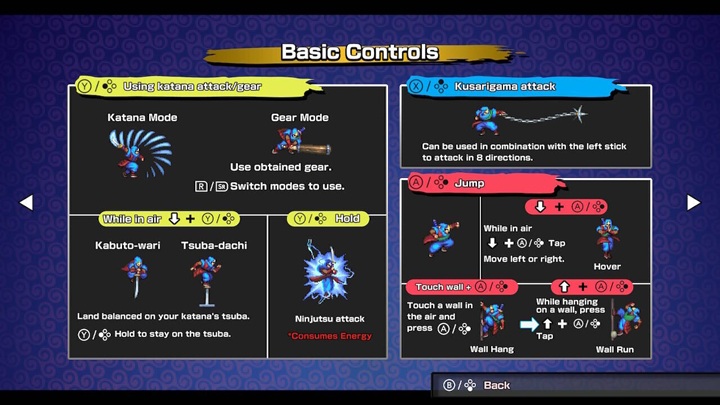

Aqui podemos controlar Hayate ou Kaede que, apesar das suas notórias diferenças estéticas, acabam por se controlar exactamente da mesma forma. Tipicamente temos dois botões de ataque e um de salto, sendo que, para os ataques normais, recorremos a uma espada, enquanto o botão X está reservado para atacar com uma corrente com uma lâmina na ponta, uma arma de médio alcance que pode ser atirada em múltiplas direcções. Ao longo do jogo podemos, no entanto, encontrar toda uma série de itens e power ups, desde comida que serve para restabelecer a nossa barra de vida, a itens que aumentam o dano ou o alcance das nossas armas, ou ainda armas inteiramente novas, sejam brancas ou de fogo, mas sempre com munições limitadas. Podemos ter vários destes itens armazenados para uso sempre que o desejarmos, mas a forma como navegamos no inventário, recorrendo aos botões de cabeceira, não é das mais intuitivas, principalmente quando estamos debaixo de fogo intenso e a única coisa que queremos é encontrar comida para regenerar a nossa barra de vida. Cada ninja possui ainda algumas habilidades que não são óbvias na forma como se executam, pelo que recomendo vivamente a leitura do manual digital do jogo.

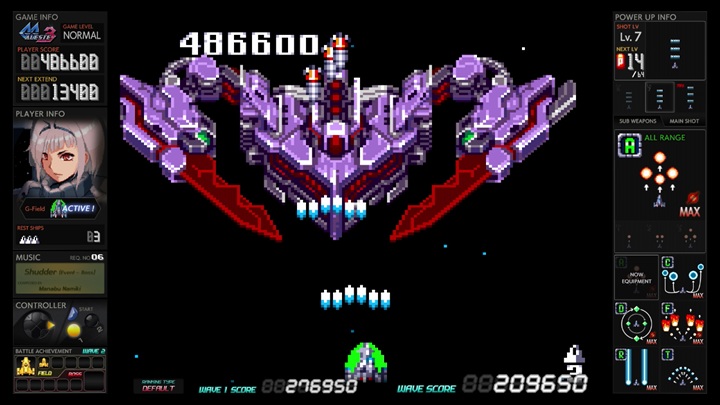

Por um lado, Shadow of the Ninja Reborn é um jogo curto, com apenas seis níveis. No entanto, a sua curva de aprendizagem elevada, devida aos seus controlos algo complexos e a uma dificuldade acima da média, irá obrigar-nos a várias sessões de jogo até memorizarmos os padrões de movimento e ataque dos inimigos e delinearmos uma melhor estratégia. Apesar de ser um jogo exigente e de apenas termos uma única vida, nem tudo é castigador, já que temos continues infinitos que nos permitem recomeçar em checkpoints específicos. Cada nível está dividido em várias fases, separadas por breves ecrãs negros de loading, e é precisamente aí que entram os checkpoints. Para além disso, após morrer várias vezes no mesmo segmento, o jogo começa a oferecer alguns power ups e comida extra, ajudando-nos a progredir um pouco mais. Uma vez finalizado cada nível, é ainda possível rejogá-lo num grau de dificuldade superior ou no modo de time trial. Aparentemente, já o lançamento original de NES suportava multiplayer cooperativo, algo que deverá ser bastante interessante, e que foi também trazido para este remake, embora não o tenha experimentado dessa forma.

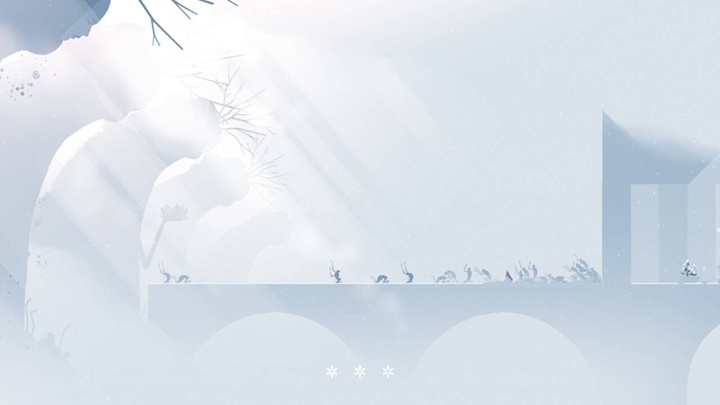

No que toca aos audiovisuais, este Shadow of the Ninja Reborn segue a mesma abordagem que a Natsume Atari e a Tengo Project adoptaram nos seus outros remakes recentes: gráficos 2D lindíssimos, repletos de detalhe visual e animações fluídas, mantendo uma estética que nos remete para a geração dos 16 bit, embora, naturalmente, com um nível de qualidade bem superior. Até agora, todos os remakes lançados por esta equipa assentavam em títulos originalmente saídos em sistemas de 16 bit, sendo este o primeiro cuja base é um sistema de 8 bit. Nunca joguei o original de NES, pelo que não sei até que ponto os níveis foram recriados de forma fiel, mas, visualmente, o jogo está absolutamente espectacular. A banda sonora é também predominantemente rock, repleta de riffs e solos de guitarra bem orelhudos, exactamente como eu gosto.

No final de contas, devo dizer que fiquei bastante agradado com este Shadow of the Ninja Reborn. É um jogo com mecânicas e controlos algo duros de aprender, mas que, com muita prática, acabam por se dominar, e o sentimento de recompensa ao finalmente conseguir derrotar aquele boss em particular é impagável. Ainda assim, acho que certas opções ao nível dos controlos poderiam ter sido melhor implementadas, em particular o sistema de selecção de power ups. De resto, é um jogo curto mas rijo, com audiovisuais muito fortes. Fico agora muito curioso em relação ao que a Natsume irá relançar a seguir, uma empresa nipónica que sempre teve jogos muito interessantes no seu catálogo, especialmente durante as gerações dos sistemas de 8 e 16 bit.